Правительство меняет курс?

Станкостроение и обрабатывающая промышленность защитят страну от кризисов

На первый взгляд, ничего особенного не произошло: за годы реформ принималось немало самых разных концепций и планов, которые разрабатывали чиновники вместе с учеными-рыночниками. Но все они не нарушали сложившейся уже десятилетиями структуры нашей экономики, в которой преобладало сырьевое начало, и промышленности отводилась отнюдь не главная роль. И вот буквально на днях правительство утвердило Стратегию развития обрабатывающей промышленности на период до 2035 года.

Незабытое старое

Вступив в рыночные отношения, государство считало отечественную индустрию неподъемной обузой. На поддержку своего производителя у чиновников, как правило, денег не находилось, а чужие дяди из-за границы не торопились вкладывать свои миллионы в тяжелую промышленность, даже если государство обещало выделить «для затравки» какие-то средства, предоставить гарантии, налоговые каникулы и прочие льготы. Другое дело поставить в провинции на дешевой земле пивной заводик, конфетную фабрику или бункер для выпуска строительных материалов для дачников – тут желающих записаться в инвесторы находилось немало.

Пришло время, и государство решило сменить курс. Судить о серьезности намерений правительства позволяет заявленный рост индекса производства обрабатывающей промышленности (192% к 2035 году). Такой задачи в рыночной России никогда не ставилось.

Одна эта цифра говорит о том, что основной упор делается именно на ту самую обрабатывающую промышленность, которая помогла Советскому Союзу совершить индустриальный скачок. Подобные планы принимаются и теперь: забытая рыночниками отрасль с 2022 года должна расти на 5% в год (до кризиса этот рост замышлялся вдвое меньше).

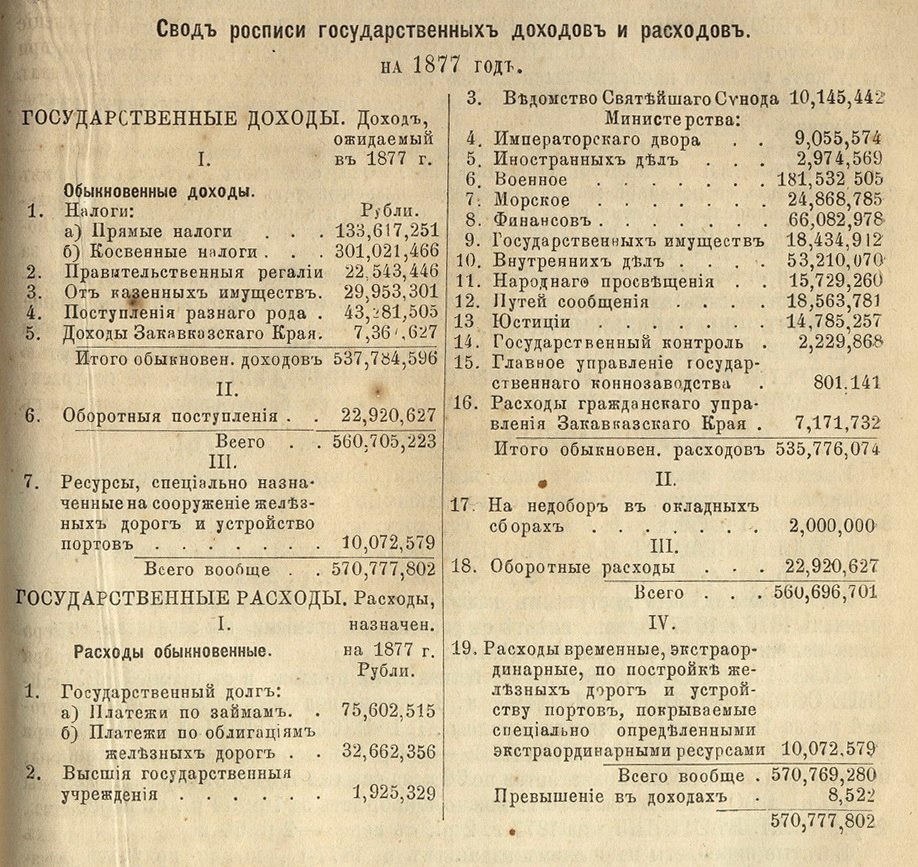

Опыт советской эпохи напоминает, что именно обрабатывающая промышленность обеспечивает высокую добавленную стоимость, при которой бюджет получает хорошую стабильную прибавку. Наконец-то наверху поняли, что наша жизнь изменится только тогда, когда вместо сырой нефти мы начнем продавать миру топливо, сжиженный газ, пластик, полиуретан, полипропилен, резину, битум, масла, удобрения, пестициды и другую более сложную продукцию.

Обрабатывающая промышленность, а не торговля и сфера услуг делают экономику более устойчивой к кризисам. Западные санкции на фоне пандемии коронавируса заставили руководство страны всерьез задуматься над истиной, проверенной веками, и поменять вектор развития экономики.

На что раньше делалась ставка? На иностранные инвестиции. Но даже при завидной стабильности, профицитном бюджете и смешной инфляции западные деньги не потекли к нам рекой: состоятельные европейцы оказались слишком зависимыми от политической конъюнктуры. А торговля и сфера услуг, на которые делали основную ставку наши рыночники, просели в первые месяцы борьбы с коронавирусом. И только промышленное производство позволило экономике устоять, не скатиться в яму кризиса.

Для построения новой экономической основы потребуется гораздо больше тепловых ресурсов, электричества. Как раз на это и рассчитана Энергетическая стратегия, одобренная правительством в апреле, когда борьба с коронавирусом, казалось, затмевает все планы.

Затем последовал указ президента России за № 270 «О развитии техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Принятие этих документов говорит о том, что надежды на смену экономического курса не беспочвенны.

Сами с усами

Повернуться лицом к национальному производителю заставило время. Эпоха легких нефтяных денег уходит в прошлое, да и бесконечно гнать свои ресурсы за границу мы не сможем: истощаются недра, мелеют реки, выгорают миллионы гектаров леса.

Принимая новую экономическую политику, мы столкнемся с жестокой конкуренцией на международном рынке. Промышленно развитые страны находятся в неравном с нами положении. У них в арсенале дешевые кредиты, высокие технологии. У нас – высокие налоги, жесткая кредитно-денежная политика.

Если мы не хотим, что называется, на корню загубить начатое дело, надо будет изыскать средства на модернизацию и побудить производителя вкладывать в свое производство как можно больше средств. Рост промышленности обеспечит расширение госзаказа.

А новые технологии? Они у нас есть, и не только в оборонке. Взять хотя бы открытие ученых Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, позволяющее сжигать алюминий… в воде или самый мощный в мире электровоз переменного тока, изготовленный в Новочеркасске. Инженеры из города авиаторов Жуковского научились преобразовывать ветер и солнечный свет в электрическую энергию. В Екатеринбурге изобрели уникальный «мозг-компьютер», позволяющий управлять электронными и мехатронными средствами силой мысли. В Томске – хирургический лазер на парах стронция для проведения высокоточных операций без повреждения тканей вокруг разреза. Все эти и еще тысячи других прорывных разработок помогут нашей стране выйти в лидеры перспективных решений.

А что касается роботизации привычных современных производств, то многие западные производители, оказавшиеся в бедственном положении из-за коронавируса, сегодня готовы довольно дешево продавать свои технологии.

Помощь по полной программе

Слом привычного уклада бывает непростым и болезненным. Наверняка найдутся противники и у нынешних перемен и будут убеждать руководство страны, что лучше не рисковать, а жить на всем готовом, как раньше закупать за границей товары, комплектующие, детали, запчасти. Строить не заводы, а цеха для отверточной сборки.

Меры господдержки, направленные на развитие экспорта, стимулирование внутреннего спроса, проведение НИОКР начали разрабатывать и внедрять несколько лет назад. Тогда же заработал и Фонд развития промышленности, были приняты меры поддержки отечественного сельхозмашиностроения, известные как «программа № 1432».

Благодаря этим мерам за небывало короткий срок производство сельхозтехники в России не только ожило, но и стало перспективным.

Благодаря государственным субсидиям «Ростсельмаш», например, смог вдвое увеличить производство сельхозтехники, занять серьезные позиции на европейском рынке, а по продаже комбайнов на внутреннем рынке обойти экспортеров. Успехи этого предприятия отмечал президент Путин.

Но в 2019 году чиновники начали потихоньку отменять или приостанавливать господдержку: на одном из совещаний было рекомендовано и вовсе отказаться от спасительной «программы № 1432».

Производители сельхозтехники таким решением были крайне удивлены. Ведь еще год назад Президент во время заседания Госсовета, которое прошло на том самом «Ростсельмаше», поручил предусмотреть на механизм господдержки не менее 8 млрд рублей в течение последующих пяти лет. Уверенность в завтрашнем дне внушало производителям и постановление Госдумы о продлении действия программы поддержки машиностроителей до 2023 года.

Воодушевленные благими намерениями, руководители десятков машиностроительных предприятий стали строить далеко идущие планы, связанные с созданием новых производств и рабочих мест, ростом налоговых отчислений.

Многим тогда казалось, что меры поддержки сельхозмашиностроения будут распространены и на другие отрасли, а со временем и на всю экономику. И тогда для всех заводов понизят налоги, сделают дешевыми кредиты, остановят рост тарифов. Этот сценарий начал реализовываться. Производители пищевого оборудования, строительно-дорожных машин почувствовали поддержку. Принятые меры в защиту отечественной индустрии сразу же начали давать позитивный эффект.

Но Минсельхоз выступил вдруг за отмену «программы № 1432», посчитав лизинговый механизм поддержки гораздо более эффективным. Машиностроителям пришлось сокращать производство, замораживать перспективные проекты, сокращать рабочих.

Новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным курирование программы передало Минпромторгу. А в мае 2020 года на смену широко известной «программе 1432» пришло правительственное постановление, регулирующее предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

Государство не отказалось от помощи производителям сельхозтехники, но решило ее урезать, хотя потребность в новых тракторах, сеялках, комбайнах у аграриев огромна.

По данным Российской ассоциации производителей специализированной техники («Росспецмаш»), в России в среднем на 1 тыс. гектаров пашни приходится всего два трактора и 1,6 зерноуборочных комбайна. В Германии на такую же площадь – 65 тракторов и 11,5 комбайнов, в США – 25,9 и 17,9, в Беларуси – 9,3 и 5. Стоило ли при этом так быстро урезать государственное финансирование отрасли?

Социалку – на плечи собственнику

Бывает трудно понять, чем вызвано то или иное решение высокопоставленных чиновников. Возможно, в данном случае кто-то счел помощь разрушенному за годы реформ отечественному сельхозмашиностроению чрезмерной, кто-то увидел в этом проявление чьих-то лоббистских интересов. Ведь, помогая приватизированным предприятиям, государство дает деньги частнику. А частник, наладивший у себя производство за государственные деньги, прибыль оставляет себе.

Но можно ли винить в этом частника, когда государство само выбрало такие рыночные отношения, а бизнесмена провозгласило наиболее эффективным хозяйственником? Не будем вдаваться в набившие оскомину постулаты. Скажем лишь: какой бы ни была собственность предприятия, частной или государственной, отношение к ней определяется по тому, хорошо ли собственник ведет свое дело, исправно ли платит налоги, как живет у него рабочий люд.

Доверяя успешному собственнику, государство могло бы избавиться от многих забот. Никто не мешает вместе с поддержкой того или иного предпринимателя прописать и социальные обязательства.

Было же время, когда промышленные предприятия строили профилактории, детские сады, жилье для своих рабочих и сами его обслуживали. Но о такой помощи речи пока не идет. Хорошо уже то, что, наконец, выбраны правильные ориентиры, что не забыт свой, отечественный, производитель. Теперь важно следовать намеченному курсу до конца и не отступать от принятых решений. Юрий Алексеев

http://www.stoletie.ru/ekonomika/pravit … inobzor.ru